前回は子供を見据えた設計について書きましたが、今回は年をとった時のことを考えての設計です。

「おじいちゃん(おばあちゃん)が足を悪くした。」とリフォームの依頼を受けることももちろんありますが、ある程度の年齢の方から新築を依頼された場合にも、「今は元気だけれど、自由に動けなくなった時のために…」と心配される方もいます。全然そういった心配はしていない方であっても、ある程度の年齢であれば、こちらの判断でしておく配慮もあります。

段差をなくす

年配の方に限らず、最近の家はバリアフリーで敷居などの段差はありません。これは基本です。

段差というと階段ですが、階段は上るときもですが、下るときに特に段差が見えづらく、足を滑らせてしまう方が多いようです。その対策には市販の滑り止めテープなどを貼ると良いです。見栄えは悪くなりますが、階段の色とは別の目立つ色のものを選ぶと段差が分かりやすくなります。

手すりを付けやすいようにしておく

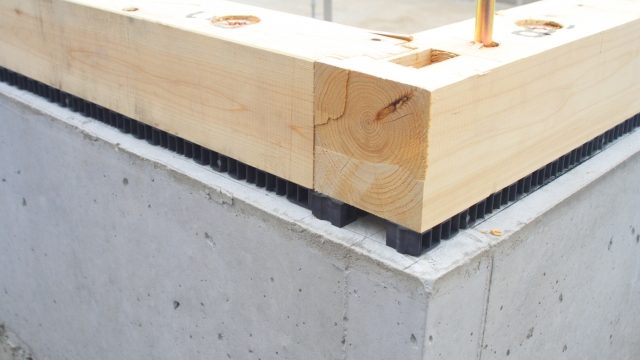

手すりは体を預ける重要なものです。そのため、壁のどの位置に付けられるというものではありません。最近の家の下地である耐火ボードや、昔ながらの土壁の家など、下地がない場合、柱~柱の間、胴縁~胴縁の間に板を打ち、その上に手すりを付ける必要があります。

こんな感じ。この手間、見栄えの悪さをなくすため、耐火ボードの代わりにコンパネを貼っておきます。それができない部分は耐火ボードの内側にコンパネを貼ります。特に、トイレにはL字型の手すりを付けるので、どの位置にでも付けられるよう下地を全面コンパネにします。

廊下などは、手すりの受金物の付く位置(床から800mmが手すり位置。これより少し下がったところ)に胴縁を入れておきます。

手すりが必要な場所としては

・玄関

・お年寄りの部屋からトイレ、浴室まで

・トイレ

・浴室

・廊下・階段まわり

です。これに限らず、行動範囲には付けられると良いです。階段まわりはお年寄りでなくても必要です。

廊下、トイレを広くしておく

手すりを付ける、車いすが通れる、介助が必要になることを想定し、廊下やトイレを広くしておきます。

トイレは引き戸か折れ戸(クローゼットによく使われる半分に折れる扉)にします。やむなく普通の片開き戸にする場合は、外に開く扉にします。これは中で倒れた場合に扉を塞いで開けられなくなるのを防ぐためです。狭いトイレでも、介助しやすくもなります。

部屋とトイレを近くする

夜にトイレに起きたり、下の世話などを想定し、お年寄りの部屋からトイレまでを極力近くしておきます。

風呂に浴室暖房

ヒートショックを防ぐため、浴室暖房を付けることも多いです。浴室暖房はユニットバスにプラス1万ほどで付けられるので、おすすめしています。

事前に暖房を付けておき、服を脱ぐ前に風呂と脱衣所の間の扉を開ければ脱衣所も暖かい状態で服が脱げます。

浴室暖房を付けない場合は、コンセントの回でも書きましたが、脱衣場に暖房器具を付けるのも良いと思います。

←我が家のはこちらの旧型です。

←我が家のはこちらの旧型です。

『脱衣所 暖房 壁掛け』で検索

風呂はヒートショックなど、亡くなる場所としても多いので、何かあった時に音が聞こえるように、入った、出たが気配で分かるように、リビングに近い位置にしておいたり、電気の光が小窓から見えるドアにするのも大切です。

畳の部屋が良いとは限らない

お年寄りには畳の部屋!というイメージがありますし、やはりお年寄りも好きではありますが、和室を作るなら小上がりにした方が良いと思います。というのも、お年寄りにとって何より負担なのが、座る、立つの動作であり、和室は負担が大きいのです。関節の痛みで正座ができない方もたくさんいます。

それに比べ、ベッドやイスでの生活は負担が少なく、ベッドであれば布団をたたむ手間もなく、腰掛けるのにも良い高さです。畳が好きな方には畳のベッドなども良いかもしれません。「フローリングは足元が寒い」と、こたつを好む方も多いので、イスタイプのこたつや、掘りごたつを提案することもありますし、フローリングで床暖房を入れることもあります。

火を使わない工夫をする

お年寄りには特にコンロは電磁調理器(IH)をおすすめします。お年寄りは使い慣れているからとガスコンロを選びがちですが、火の消し忘れ、着衣着火(物を取るときなどに服の袖口などに火が付くこと)など、火災のリスクが付きまといます。IHも火災の原因になることはありますが、ガスコンロよりも危険性は少なくなります。

暖房器具も石油ストーブや、灯油を使うファンヒーターは給油が必要なので、お年寄りには負担になりますし、こぼすなど危険もあります。

火を使うものであれば、ガスファンヒーターがおすすめです。他には火を使わない暖房器具…エアコン、電気ヒーター、こたつ、床暖房やホットカーペットなどを考えてみてください。

玄関にスロープを作る

飛び石など、ゴテゴテした作りの玄関アプローチにはせず、平らでなだらかな玄関アプローチにします。特に車いすの方がいる場合は、1/12勾配以下(底辺12cmで高さ1cmの三角形の勾配)のスロープを作ります。この勾配は介助者が押して上り下りできる基準の勾配です。(自力では1/15勾配以下ですが、お年寄りの腕力ではそうもいきません。)

スロープはお年寄りだけでなく、自転車やベビーカーにも都合が良いです。

あと、最近、デイサービスの車が道を塞いでいるのをよく見かけます。お年寄りは乗り降りに時間がかかるため、後ろの車に迷惑をかけることも多いと思います。家に面した道が細ければ特に、家の敷地内に車を乗り入れられるようにしておくと良いですし、もっと言えば雨に濡れない工夫(玄関ポーチに車を寄せられる、カーポートを作るなど)もしておくと良いなと思いました。